「徒長ってどうしても起こっちゃうけど、結局どうすればいいの?」

徒長で悩んでいる方は多いと思います。言っている私も毎年徒長で悩んでいます💦

今回は私が実践している徒長対策とその他有効な対策をお伝えしていきます。

・「光」「肥料」「水」「風」「剪定」の見直しで徒長を改善できます

・そもそも徒長とはどんな状態なのか

それでは、すぐに出来る徒長を防ぐ6つのポイントから解説していきます。

「光」日照確保と光質改善

徒長を防ぐには、まず光をしっかり当てることが最重要です。

「光をしっかり当てる」と聞いても明るさはどれくらいなのか、日陰ではダメなのか、いろいろ疑問が出てきますよね。

この記事では初心者さんでもすぐできる工夫から、

本格的な「植物ライト活用」まで徒長を防ぐノウハウをご紹介いたします。

この記事を最後まで読んでいただければ徒長の悩みを解決することがきっと出来るはずです😊

初心者でもすぐできる光の工夫

【 光が長く当たる場所へ移動】

そんなの分かっている!と言われそうですが、今一度徒長している場所を確認してください。棚や景観を重視してしまい光が長く当たらない場所に置いていないでしょうか?

光が長く当たる場所に探しましょう。例えば東向きや南向きのベランダや窓があれば優先的に移動してみてください。

【鉢の向きを時々変える】

植物は光を求めて少しずつ動いています。一方向から光を受けると光の方向へ茎が曲がってくるので、鉢の向きを時々向きを変えて、株全体に光があたるようににしてください。

【カーテンを変える・開ける時間を増やす(屋内)】

レースのカーテンまたはUVカットでない薄手のカーテンにして屋内入ってくる光量をアップしてください。

朝夕にはカーテンを開けて日中の照射時間が少しでも長くなるように光を取り込んでください。

【 鉢や家具を整理する(屋内)】

鉢の間隔を空けると光が当たるようになるばかりでなく、風の通り道も出来てと徒長になりにくくなります。

棚に並べた大きい鉢の影になっていたり、家具や装飾品で影を作っていないか見直して光量をアップしてください。

お金をかけずに直ぐにできることから見直していきましょう。

必要な光量の目安

「でも、どれくらい光が当たれば徒長しなくなるの?」

ひかりの量を表す言葉に、「明るい日陰」「新聞紙の字が読める明るさ」「半日陰」などがよく使われます。

一見分かりやすい表現のようですが、光の感じ方は人それぞれなので「明るい日陰」と言われてもイメージする光量は変わってきます。

よく使われる明るさの表現に出てくる、光量の目安を具体的に数値化してみました。

【光量目安(照度)】

| 表現 | 目安となる照度(ルクス) | 補足・具体例 |

|---|---|---|

| 真夏の直射日光 | 100,000~120,000 | 屋外、晴天時の直射日光 |

| 晴天の昼 | 100,000 | 屋外 |

| 曇りの昼 | 35,000 | 屋外 |

| 明るい日陰 | 3,000~10,000 | 木漏れ日や建物の影、屋外日陰 |

| 半日陰 | 3,000~10,000 | 午前・午後の一部が直射日光、それ以外は日陰 |

| 新聞紙が読める明るさ | 約300~500 | 屋内の明るい場所、一般家庭の室内 |

| シーリングライト下 | 800~1,000 | 屋内、腰の高さで測定 |

| オフィスの事務所 | 750 | 標準的なオフィス |

| 食堂・学校の教室 | 300 | 屋内 |

| 百貨店売り場 | 500~700 | 屋内 |

| ホテルの客室 | 100 | 屋内 |

| 屋外日陰 | 約2,000 | 屋外、建物や樹木の影 |

| 刺繍や読書に適した明るさ | 350~6,800 | 屋内、作業用ライト併用時 |

これらの数値は目安であり、実際の環境や天候、時間帯によって変動します。

補足ポイント

- 「明るい日陰」は3,000~10,000ルクスが目安です。

- 「半日陰」は午前・午後の一部が直射日光、それ以外は日陰の状態です。

- 「新聞紙が読める明るさ」は300~500ルクス程度です。

明るい日陰の最大値は10,000ルクス、最小値は3,000ルクス。3.3倍もの幅がありますね。😳

表現だけを頼りに植物が必要な光量を判断することは難しく、特に徒長させない光の量を正しく判断することはさらに難しくなるでしょう。

【徒長しない必要な光量】

では、ガーデニングでよく育てられる観葉植物、多肉植物、エアープランツ、の徒長しない最低限必要な光量を表にしてみます。

| 植物種 | 徒長防止の最低光量(ルクス) | 根拠・補足 |

|---|---|---|

| 観葉植物 | 1,000~3,000 | 500ルクスでも生育は可能だが、徒長防止には1,000ルクス以上が必要 |

| 多肉植物 | 3,000~5,000 | 3,000ルクス未満では徒長しやすい。1万~5万ルクスが理想。 |

| エアープランツ | 2,000~5,000 | 一般的に多肉植物と同等かやや低めが目安。 |

上の表の値は、光量の表現で使われる「明るい日陰」の3,000〜10,000ルクスに近い値です。

ベランダは「明るい日陰」エリアになるので、これらの植物を徒長させずに育てられそうですが、屋内育成の場合には光が足らず工夫が必要になってきます。

徒長を防ぐには「明るい日陰」最低光量3,000ルクス以上が必要」と覚えておきましょう!

【実際に光量を測ってみる】

それでは実際に育てている場所の光量を計ってみましょう。

手っ取り早く計測するならスマホアプリ。正確な明るさを計測したいなら照度計をおすすめします。

スマホアプリ

使い方が簡単で植物の照度計測に合った、アプリの特徴と対応OSを表にまとめました。

| アプリ名 | 対応OS | 特徴 |

|---|---|---|

| QUAPIX Lite | iOS/Android | 無料、日本語対応、操作が非常に簡単。画面を上にして置き「照度」ボタンを押すだけで計測。 |

| Lux Light Meter Pro | Android | 日本語表示可能、シンプルなインターフェース。最小・最大・平均値の表示、記録・エクスポートも可能。 |

| 簡易照度計 (Simple Illuminance Meter) | iOS/Android | 日本語、無料、シンプル操作。カメラを使いリアルタイムで照度計測。 |

| Smart Luxmeter | Android | 日本語対応、光センサーで直接ルクス計測。植物や勉強部屋の明るさ確認に特化。 |

補足ポイント

- 「QUAPIX Lite」は精度・使いやすさともに特に園芸系サイトで高く評価されています。

- Androidユーザーは「Lux Light Meter Pro」や「Smart Luxmeter」がおすすめ。

- iOSユーザーは「QUAPIX Lite」や「簡易照度計」が特におすすめです。

これらのアプリは、植物の置き場所選びや日常管理の目安として十分実用的ですが、スマホのセンサー利用のため、精度は専用機器に劣る場合があります。

照度計

| 製品名 | 測定範囲 | 特徴・機能 | 参考価格帯 |

|---|---|---|---|

| サンワサプライ CHE-LT1 | 0~200,000ルクス | デジタル表示、最大値/最小値/ホールド機能 | 約6,000円 |

| カスタム LX-01U | 0~200,000ルクス | MAX/MIN/平均値、バックライト、保護カバー | 約6,000円 |

| トラスコ中山 TLX-204 | 0~200,000ルクス | 最大値ホールド、長時間使用可、片手操作 | 約8,000円 |

| Weytoll デジタル照度計 | 0~200,000ルクス | 受光部回転、データ保持、バックライト | 約3,000~5,000円 |

| TOPTES TS-710 | 0~200,000ルクス | 180°回転センサー、大型ディスプレイ | 約5,000円 |

| マザーツール LX-1108 | 0~400,000ルクス | 最大/最小値、データホールド、スタンド付 | 約8,000円 |

各モデルの特徴

- サンワサプライ CHE-LT1

シンプルで見やすいデジタル表示。±3%程度の高精度。値・最小値・データホールド機能搭載で、植物棚の光量管理に十分な性能(私の使用しているモデル) - カスタム LX-01U

測定値の平均・最大・最小を記録できる。バックライト付きで暗い場所でも使いやすい。 - トラスコ中山 TLX-204

連続使用時間が長く、最大値ホールド機能付き。片手操作がしやすい設計。 - Weytoll デジタル照度計

受光部が回転し、光源に向けやすい。リーズナブルながらデータ保持やバックライトなど機能が充実。 - TOPTES TS-710

180°回転センサーで測定方向を選ばず使える。大きなディスプレイで数値が見やすい。 - マザーツール LX-1108

測定範囲が広く、様々な光源に対応。スタンド付きで据え置き測定も可能。

サンワサプライ CHE-LT1は、植物棚の光量管理に十分な性能と機能を持ち、同価格帯の他モデル(カスタム LX-01U、トラスコ中山 TLX-204、Weytoll、TOPTES TS-710、マザーツール LX-1108)も、いずれも0~200,000ルクス以上の測定範囲・デジタル表示・データ保持やバックライトなど、植物育成用途に適した信頼できる照度計です。

定期的に測っておくと「どの場所が暗いか」が一目で分かるようになります。置き場所の光量にあった植物を選ぶ指標にもなり徒長対策にもなるので照度計をぜひ活用してください。

DIY反射板の活用・間隔を開ける

【植物同士の間隔を開ける】

鉢の距離が近く、くっついた密植状態だと光が全てに当たらず徒長しやすくなります。鉢と鉢の間隔をあけると光が奥まで行き渡るようになります。

【反射板を置く】

アルミホイルまたは銀色の保冷材を厚紙または薄いベニア板に貼って反射板を自作して、下葉や影になりがちな部分に光を当ててあげましょう。

または白いボードやカレンダーの白い裏表紙なども反射板として使えます。家にあるもので手軽に自作してみてください。😁

鉢の間隔を空けたり、手作り反射板など簡単に出来る工夫でも光量アップ効果は得られるので挑戦してみてください。

植物育成ライトの活用

植物育成ライトは、植物の成長に必要な光の波長や強さを考慮して作られた特別なライトです。

一般的な照明とは異なり、太陽光に近い光を人工的に作り出すことで、日当たりが悪い場所でも植物を健康に育てることができ、徒長対策になります。

すぐに出来る光量対策をやっみたけど、それでも光が足りずに徒長する場合は、植物育成ライトを活用してみましょう。

・冬場や北向きの部屋で不足する自然光の補助。

・LED育成ライトは赤色・青色の波長を最適化しており、徒長を防ぐ光を補える。

・タイマー機能付きなら点灯管理が楽。

植物育成ライトは蛍光灯(3波長蛍光灯)が使われていましたが、現在は経済性や安全性からLEDが主流になってきました。

植物育成ライトは各種あり、いろいろな製造メーカーから出品されています。

次項は植物ライト選びについてご紹介していきます。

植物ライトは自然光の補助として使うのが◎。または、自然光が届かない完全室内栽培でも安定して育てられます。

植物育成ライト選びのポイント

初心者におすすめな植物育成ライトは「高演色LEDライト」です。

高演色LEDライトとは、植物育成に理想的とされる「3波長蛍光灯」に近い性能を持っていて、紫外線も含まれています。

3波長蛍光灯とは

・青・緑・赤の3つの波長領域(主に400-460nmの青、緑、600-660nmの赤)をバランスよく含む蛍光灯です

・植物育成用に特化したタイプでは、光合成に有効な波長をしっかりカバーし、葉緑素(クロロフィルA・B)の吸収ピークに合わせて設計されています

高演色LEDライトの価格は、1球あたり約800円から1,000円くらいなので安く始められます。

【選び方のポイント】

演色評価数(RH)が高いものを選びましょう。RH93以上のものがオススメです。この数値が高くなると、植物が自然な色で見えます。植物にとっては光合成が活発になるので成長が促進されます。

演色評価数(RH)とは

光源が物体の色をどれだけ自然光(太陽光)に近く見せられるかを数値で示す指標で、日本語では「演色性」とも呼ばれ、照明選びや植物育成ライトの性能比較などで重要な基準となります。

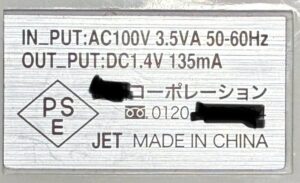

安全マーク「PSEマーク」が付いている商品を選びましょう。安全にライトを使用するには、日本の電気用品安全法に適合していることを示すPSEマークは必ず確認して購入してください。

【 植物との距離】

高演色LEDライトの場合、植物から3,000ルクス以上になるように離設置すると徒長を改善して健康に育ちます。

植物の元気がないと感じる場合は、照射時間を長くしたり、ライトを追加したり、徐々に距離を縮めたりして調整してください。

【照射時間】

植物に始めて育成ライトを使用する場合、いきなり強い光を当てすぎないようにしてください。

遠い距離から徐々に光の強さや時間を増やしてあげると、植物がストレスを感じにくくなります。

特に、徒長している植物は葉や茎が弱いので、強い光を急に当てると強いストレスになってしまいます。

【その他の気をつけること】

・長時間強い光を照射すると、壁紙が変色したり傷んだりします。

・高温になるタイプは、火傷の危険があるのでお子さんやペットがいるご家庭では、ライトの設置場所や使用方法に十分な配慮が必要です。

植物育成ライトを適切に補うことで、徒長してしまった植物も元気を取り戻し、健康的な姿に育ってくれるはずです。高価なライトでなくても、まずは手軽な高演色LEDライトから試してみてください。

おすすめの植物育成ライト紹介

安く済ませたいならアイリスオーヤマのこのモデル。

本格的な植物育成ライトを選ぶならこのモデル

広範囲をカバーしたいならこのモデル

植物育成ライトに詳しい方にはこのモデル:熱帯植物園芸家の杉山さんモデル

まとめ

徒長を防ぐ光の改善方法、すぐ出来る方法から植物育成ライト活用までを解説しました。

・光が当たる場所へ移動

・鉢の向きを変える

・カーテンを変える、開ける時間を増やす

・鉢や家具を整理する

・徒長させない光の必要量

・DIY反射板の活用

・植物育成ライトの活用

徒長は、光が不足している環境で植物が必死に光を求めた結果、起こる現象です。

すぐに出来る光量アップの工夫から本格的な植物育成ライトを活用して光量を改善し、徒長しない元気な植物を育てていきましょう。😄

肥料バランスを見直す

徒長を起こす原因の2つ目は、、肥料です。

特に初心者がやりがちなのが「肥料の与えすぎ」です。

「たくさんあげれば大きく育つ」と思いがちですが、実際には肥料過多が徒長の大きな原因になります。

肥料で徒長する原因

N(窒素):「葉肥」主に葉や茎の成長を促進し、光合成を助けるクロロフィルの合成に必要です。

P(リン酸):「花肥」根の発達や花・実の形成を助け、エネルギーの運搬やDNAの構成要素にもなります。

K(カリ):「根肥」根や茎を丈夫にし、全体的な健康や耐病性、水分調整に関わります。

植物は光合成によって光エネルギーを利用し、窒素などの栄養を消費して成長します。

光不足の環境下で窒素の比率が高い肥料を与えてしまうと、植物が光を十分に利用できないため、窒素をうまく消費しきれずに茎だけが細長く伸びる徒長を引き起こします。

特に、光が少なく暗い状態で、水分が多め、更に窒素が多い場合に、水と一緒に窒素を急激に吸収すると徒長しやすくなります。

与えすぎ後の肥料切れが原因

肥料のやり始めに窒素が多い肥料を与えすぎると、最初は葉が大きく茂りますが、窒素が切れると急激に徒長することがあります。

これは、栄養が満たされた状態から急に肥料(窒素)がなくなると、植物は「このままでは生き残れないかもしれない」と感じ、子孫を残すために急いで花を咲かせようと茎を伸ばすためです。

その結果、花を咲かせるために茎を急いで伸ばす現象(徒長)が起きることがあります。

徒長を防ぐための窒素の与え方

窒素は、初めに一気に効かせるのではなく、じわじわと効かせることが重要です。

窒素をじわじわ効かせるには、根の健全な発達を重視した株作りが必要になります。

【カルシウム(Ca)とカリウム(K)の役割】

カリウムとカルシウムは細胞を強く引き締め、徒長を予防する効果があります。

カリウム(K)の特徴

- 根の成長を促す

- 植物を丈夫にし、肉厚な葉や茎を作り、根をしっかり張らせる

- 暑さや寒さ、病害虫への抵抗性を高め、乾燥や日光不足にも強い植物に育てる

カルシウム(C) の特徴

- 細胞を丈夫にする働きがあり、カリウムと合わせて十分に与えることで、細胞がしっかり締まり、徒長を予防する

徒長に効く肥料:微粉ハイポネックス

微粉ハイポネックスはカリウム含有量が非常に多く液体肥料なのでで即効性があります。

(粉末肥料に間違えそうですが、粉末を水に溶かして使用する液体肥料です)

微粉ハイポネックスのN窒素:Pリン酸:Kカリウム比率は6.5-6-19であり、窒素に対してカリウムが3倍も多く含まれているため、株がコンパクトに締まり徒長の予防になります。

微粉ハイポネックスの使用方法

必ず規定量の微粉ハイポネックスを水に溶かして使用してください。(肥料は多くて良いことはありません)

水やりの際は、ジョウロを植物の真上から当てて水圧で倒れたり根がむき出しにならないように、株元からゆっくりと水を注ぎ一度浸透するのを待ってから再度注ぐという工程を3回繰り返すとまんべんなく行き渡ります。

<<新芽を早く動かしたい場合には500倍に希釈(水1リットルに対し2g)して使用してください。>>

【効果が期待できる症状や状況】

- 徒長気味で弱々しい植物

- 室内で日光が不足している植物(屋外でも日当たりが良くない環境)

- 株を丈夫にしたい場合

- 葉の色が冴えない、花が小さい、次々咲かない、生育が遅い植物

- 植え付け、植え替えの後の樹勢回復

- 暑さでバテ気味の植物(7月、8月の真夏など)

- 寒さで弱っている植物

- 梅雨前(長雨による日照不足に備える)

- 夏(酷暑を乗り切る)

- 秋(夏バテ回復や寒さに備える)

微粉ハイポネックスの特徴はカリウムは根の成長を促し、株を丈夫にする効果があり、暑さや寒さ、病害虫への抵抗性を高めます。

【使い続ける弊害】

微粉ハイポネックスは徒長にとても効果が高いのですが、これだけを極端に使い続けると肥料のバランスが悪くなります。

微粉ハイポネックスを使い続けると、花の開花が遅れたり咲きにくくなる、植物がコンパクトにまとまり過ぎる、など成長が遅くなったり株が詰まりすぎて上手く成長しなくなることがあります。

【使用時期】

微粉ハイポネックスだけを使用すると、成長が遅くなってしまうので一般的な肥料と交互に使用しましょう。

徒長させたくない、または株を丈夫にしたい時期(梅雨前、夏、秋)に微粉ハイポネックスを使用しましょう。

【最初から、肥料をやらない】

肥料管理が難しい場合、最初の植替え時に肥料を入れないという方法もあります。

デメリットとしては、当然大きくなるのに時間がかかります。

ベランダガーデニングでは、コンパクトに育てたいので肥料は少なめか極微量を推奨します

多肉植物は肥料を入れずに育成すると、気温が下がる秋には肥料を入れた株より紅葉しやすくなりますよ。🍁

適切な水管理

水をたくさんあげれば元気になると思いがちですが、無頓着な水やりは徒長の原因になります。

なぜ水やりで徒長するのか?

水を与えすぎると土の中の空気が減り、根が酸欠状態になり酸素が不足した根は弱り、上の茎は細長く軟弱に伸びやすくなります。

特に風通しや光が不足して多湿状態だと、さらに徒長しやすくなります。

徒長を防ぐ水やり

土の表面がしっかり乾いてからたっぷり水やりする。

常に湿った状態を避けて、土が乾いたタイミングで根に新鮮な空気を入れてあげるイメージでたっぷりやる。

たっぷり水やりすることで、余分な肥料や微塵(崩れた微細な土)、土の老廃物も流し出せます。

植替え直後や、水がなかなか引かない場合はキッチンペーパーを鉢の下に敷くと余分な水を取ってくれますよ。

水はけの良い土を使う

水が溜まりやすい土は、根がいつも湿気って酸欠になりやすいので、赤玉土や鹿沼土、軽石を混ぜて排水性を改善しましょう。

おすすめ配合は「赤玉土6:鹿沼土2:軽石2」の比率です。この配合は(熱帯植物園芸家の杉山さん考案)の配合です。

ベランダガーデニングの植物向き配合比率なのでぜひお試しください

季節で水やりを変える

植物の成長に必要な水の量は、夏に成長する植物は土が乾きやすくなるので一日1回〜2回と頻度をアップして、冬場は乾くまでに時間がかかるので頻度を抑えましょう。

「健康な根作り」が大切なので土が乾いてからたっぷりやる。鉢の排水と用土選びも意識して、徒長しにくいしっかりした株を育てましょう。

風の確保

ラストは風の確保です。意外と見逃しがちですが風通しは徒長防止にかかせません。

風(通風)はただ涼しいだけでなく、植物が健康に育つための重要な要素です。

風がなぜ必要なのか?

植物は風の刺激を受けることで、茎や幹を太くし丈夫になろうとします。

無風状態では倒れるストレスが無いので、株がすぅーと細長く伸びてしまい、徒長しやすくなります。

適度な風(人が歩く速さ)は、茎を丈夫にし倒れない強い株になり徒長を防いでくれます。

風通しを良くする

室内で育てる観葉植物は、風通しを良くすると株の周りの湿度が下がり病気のリスクを減らせます。

鉢の位置を動かして、植物同士を詰めすぎないようにし風通しが良くなるように隙間を確保しましょう。

密集は光を奪い合うだけでなく、風の流れを止める原因になります。

室内園芸では風通しが悪くなりがちなので、窓を開けるか扇風機やサーキュレーターを使用して、空気を動かしてあげましょう。

短時間の扇風機やサーキュレーターの風は徒長防止に効果がありますが、長時間かけ続けるとストレス過剰になります。普段は風を壁に向けて分散した空気が部屋を回るようにしましょう。

最後の手段「剪定・切り戻す」

光、肥料、水、風 を工夫しても、すでに伸びすぎた徒長は元に戻りません。

そんなときは思い切って剪定して切り戻しましょう。

なぜ剪定が必要なのか?

徒長した茎は細く弱く成長しているので、そのままだと倒れてしまいます。

剪定で余分な部分を切ることで、新しい芽を出させて株全体をコンパクトに育て直せます。

剪定のコツ

伸びすぎた部分を思い切って切る! 躊躇なく切りましょう😄

始めて剪定や切り戻しを行う場合は、ためらいが出るかもしれましせんが、徒長した株は元に戻らないので、バッサリいきましょう。

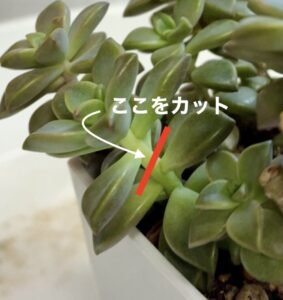

・伸びた茎の間(節間)をカット。

・周りの高さに合わせてカット。

清潔なハサミを使う

切断面への雑菌侵入を防ぐため、ハサミはアルコール消毒またはライターで滅菌してください。

剪定や切り戻し作業は多くなるので、ハサミを消毒するターボライターは必須アイテムです。

切った後は管理を見直す

切り戻したからと安心して、光不足の場所に戻したり肥料を多くやったりすると、新芽が伸びるタイミングで再び徒長してしまいます。今回解説した4つのポイント「光」「水」「肥料」「風」をもとに環境を見直しましょう。

ただ、どうしても伸びる場合は、再度切り戻していきましょう。切り戻していくうちに茎が太くなり徒長しにくくなってきます。(茎の木質化)

剪定・切り戻しは根気が必要です。😅

徒長を逆に利用して徒長しては切り戻すを繰り返していくと、本来とは違った樹勢になりオリジナリティーがでて面白いですよ。😄

「切って終わり」ではなく、「切ってからがスタート」です。

切った枝を再利用する

切った枝は挿し木や、挿し芽としてつかえます。

枯れた時の保険株として育てていきましょう。

保険株があれば、土や水やり、置き場所の違いによる育ち方の変化を比較できます。

園芸スキルをあげるためにも、切り取った枝は積極的に使っていきましょう。😄

そもそも徒長とは、どんな状態なの?

「徒長(とちょう)」とは、植物の茎や枝が必要以上に、または不自然に長く伸びてしまう現象です。

これは、植物が元気に育つための成長バランスを失っている状態で、植物がSOS(危険信号)を出している姿です。

徒長した植物の具体的な状態は以下の通りです。

- 茎が細く、長く伸びている。

- 葉と葉の間隔(節間)が異常に広がっている。

- 葉の色が薄い、または張りがなく柔らかい。(光合成に必要な葉緑体が十分に機能してない)

- 植物全体に元気がなく、弱々しく見える。

- 自力で立つことができず、倒れやすい。

この現象は、主に光が不足している環境で植物が光を求めて上へと伸びようとするために引き起こされます。

茎が間延び(ビヨーンと伸びる)する状態と表現されることもあります。

徒長は植物に様々な悪影響を及ぼします。

- 構造が弱体化し、風や重力に耐えられなくなり、倒れやすくなります。倒れた茎が地面に触れると、そこから腐敗することもあります。

- 光合成の効率が低下します。葉の密度が低くなるため、十分な光を効率的に吸収できず、植物全体のエネルギー生成が不十分になります。

- 病気や害虫への抵抗力が弱くなります。密集した環境では空気の流れが悪くなり、湿度が高まることで病原菌や害虫が繁殖しやすくなります。

- 花や実の付き方が悪くなり、収穫量の減少や品質の低下につながります。場合によっては、子孫を残せずに枯れてしまうこともあります。

- 見た目の美しさが損なわれるため、観葉植物では市場価値が下がることもあります。

これらの問題から、徒長はベランダガーデニングにおいて避けたい現象です。

まとめ

「徒長」は初心者からベテランまで悩む、とても身近な問題です。

でも、その仕組みを理解し、環境を整えれば確実に防ぐことができます。

【徒長を防ぐポイントのおさらい】

1️⃣ 日照確保と光質改善

- 窓際を活用し、足りない分は植物ライトで補う。

- 最低2500ルクスを目指す。(理想は5000ルクス)

2️⃣ 反射板や配置を工夫

- 影を減らし、全体に光を行き渡らせる。

3️⃣ 肥料バランスを見直す

- 窒素過多は徒長の大きな原因。

- N-P-Kの比率を意識して選ぶ。

4️⃣ 適切な水管理

- 表面が乾いてからたっぷり与える「乾かす勇気」。

- 排水をしっかり確保。「抜けない場合は、キッチンペーパー」

5️⃣ 風の確保

- 換気やサーキュレーターで風を当てる。(通常サーキュレーターは直接植物に当てず壁に当て分散させる)

- 適度な風量は植物を「鍛える」意識で管理する。

6️⃣ 最後の手段:剪定・切り戻し

- 伸びすぎた部分はカットしてリセットする。

- 切った枝も挿し芽で再利用。

「光」「水「肥料」「肥料」「剪定」これらの要素を理解することで、徒長を防ぎ、理想的な植物の姿に近づけるようになります。

徒長は決して失敗ではなく、育て方を見直す植物からのサインです。

園芸は「こうすれば完璧」ではなく、「試して自分流を見つける」ことこそが醍醐味です。

ぜひこのガイドを参考に、自分の育て方を見つけてください。😊

コメント