「水やり」は植物を育てる上で最も基本的であり、最も失敗の多い作業です。

・毎日あげているのに葉がしおれる

・土が湿っているのに根腐れしてしまった

・暑い日にあげたら逆に弱ってしまった…

こんな経験、ありませんか?

ベランダは季節ごとの気温変化がとても激しく、風通しや日当たりも場所によって違うため、水やりを「ただ毎日あげる」だけでは上手く育ってくれません。

というと難しく考えてしまいますが、基本が分かれば大丈夫です😄

水やりの基本は、「土が乾いてから、たっぷりやる」 です。

この記事では、初心者が水やりで失敗しないための基本と気温や季節に合わせた水やり方法を、実体験をもとにわかりやすく解説します!

水やりの基本と失敗しやすいポイント

始めて植物を育て始めた時は、可愛くていつも気になりついつい水やりしてしまいますよね。

ベランダガーデニングを始めて5年が経った今でも、水やりの失敗で多肉植物を枯らしたりしています😅

では、よくある失敗から原因と対処方法を簡単に表にしてみました。

| よくある例 | 原因 | 対処方法 |

|---|---|---|

| ①土の表面が乾いていたので水をあげた | 土の中はまだ湿っていて、過剰な水やりになっている | 土の表面だけで判断せずなく、鉢を持ち上げたり計量する |

| ②夕方に水をたっぷりあげた | 夜間に土の湿度が上がり病害虫発生の原因になる | *底面給水するか、葉水をして、翌朝たっぷり水やりする |

| ③毎日少しずつ水をあげている | 土の表層にある水を求め根が集まるために根張りが浅くなり、株がぐらつく | 鉢底から水が出るほどたっぷりあげて、土が乾くまで次の水やりは待つ |

土の表面が乾いていたので水をあげた…

ありがちな失敗が土の表面が乾いているので水をあげてしまったことではないでしょうか。

土の表面が乾く理由は土の質や、土の表面に風がよく当たるからなのですが、表面が乾いていても中は水分タップリな場合があります。土の表面だけの情報で水やりしてしまうと過剰な水やりになるので注意が必要です。

過剰な水やりを防ぐには、土の水分量を確かめましょう。

- 鉢の重さを確認する(はかりで計測)←TANITA製スケール、オススメです

- 土に指か割り箸を指して湿り具合を確かめる

- サスティー、温度・水分計を使って調べる

3つの方法を試してみて、はかりを使う方法は水分量を重さで下判断出来るので特にオススメします。

はかりの活用法

1.定期的に鉢を計測して、一番軽くなった時の鉢の重量を記録する(最小重量)

2.水やりをした後に、もう一度計測し記録する(最大重量)

3.定期的に計測し、最小重量に近づいたら水やりする

計量するたびに鉢を持ち上げることで、乾燥ぐあいが段々分かってくるので慣れると鉢を持っただけで鉢の水分量が判断出来るようになりますよ😊

直に土の水分量を量る方法として、指、割り箸、サスティー、水分計(デジタル土壌酸度計)があります。

・サスティーは土に挿してインジケーターの色の変化で乾き具合がわかるので忙しい方や簡単に見分けたい方に。

・水分計(デジタル土壌酸度計)は土壌酸度(pH)以外にも土壌の温度、塩分濃度、水分、照度が簡易測定できます。主に農家さんが使われるようです、温度を計測出来るタイプもあり夏季高温時の土の温度計測に役立ちます。

これらの方法は、土に挿して確かめなければならず挿すときに根を痛めてしまう恐れがあります。

夕方に水をたっぷりあげた…

植物によって(バラなど)気温が上がる夏になると朝の水やりだけでは足らずに、夕方には土が乾いてしまうことがあります。

朝水やりしても夕方乾いてしまう場合は、夕方にも水やりする必要ありますが、あげる量は朝やる量の半分から3分の1にしてください。

夕方にたっぷりやってしまうと翌朝まで土が乾かず土の湿度が上がり病害虫発生の原因になります。(コバエが発生しやすくなります)

土が乾かないまま翌朝もたっぷり水やりをしてしまうと土が乾かず、湿った土に空気が入る場所が無くなってしまい、結果根が呼吸出来なくなり、根腐れを起こす原因になってしまいます。

夕方の水やりは、朝の半分から3分の1の量と葉水を併用しましょう(基本は朝たっぷりやるです)

忙しくて夕方にしか水やりが出来ないという生活スタイルの方は、毎日やらなくても良く夕方に水やりするCAM植物(多肉植物やサボテン)を選ばれると夏の水やりの失敗が減ります。(生活スタイルに合った植物選びは大切です!)

毎日少しずつ水をあげている…

これは、初心者によくありがちな失敗例です。

少しの水やりなら、水切れが無くなると思ってしまいそうですが、

水の量が少ないと鉢の下の方まで染み込まずに、土の表層で根が水を吸収してしまい、

鉢の深くまで根を張らずに株がぐらついてしまいます。

ぐらつきは、植物にストレスをあたえ成長阻害につながるので毎日少しずつの水やりはやめましょう

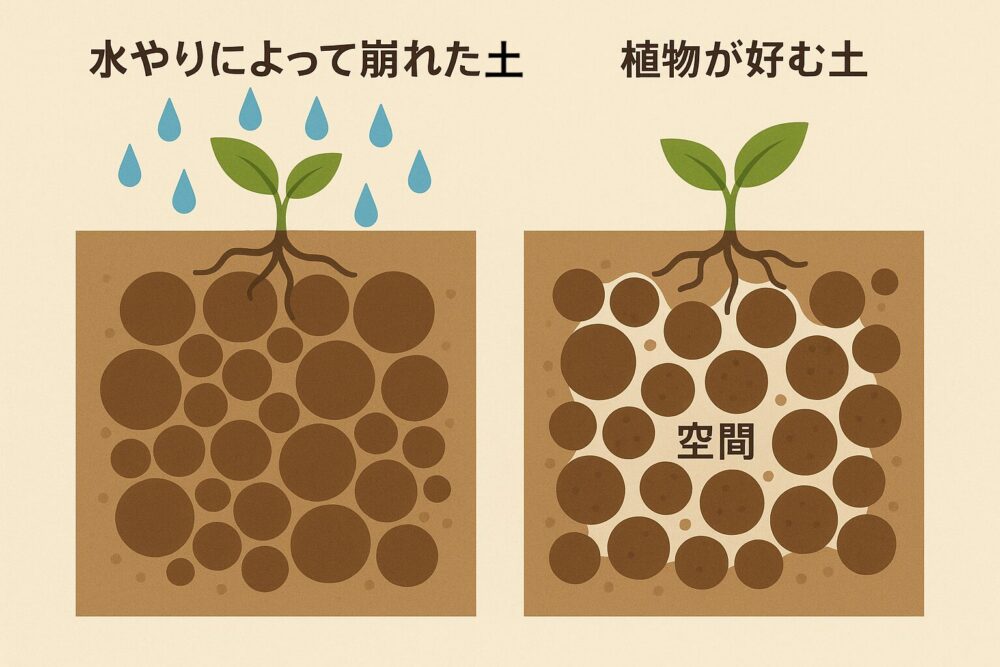

ここで、水のやり過ぎによって起きる根腐れについて簡単に解説しておきます。

植物の根も呼吸しています。

土がいつも湿ったままだと、土の中の空気がなくなってしまい、根が酸欠状態になり結果として根が腐ってしまいます。

これが”根腐れ”の主な原因です。

水のやり過ぎ

↓

土壌が常に湿った状態

↓

土壌中の酸素が不足

↓

根が酸欠状態に

↓

根の細胞が壊死・腐敗

↓

嫌気性菌が繁殖し、腐敗が進行

このようなメカニズムです。

鉢の水が抜けないとき(水の抜き方)

水をやりすぎた、または植物の吸収が遅く土がなかなか乾かない場合はキッチンペーパーか新聞紙または雑巾を鉢の下に敷いてください。

写真の2号鉢なら、1回で余分な水は吸い取れますが、2号鉢より大きい場合はキッチンペーパーや新聞紙の数を増やしたり大きめの雑巾を使用してください。

土を乾かしすぎて水が染み込まない時の対処方法

土が十分に乾わいた時に、水をあげても土が水を弾いてすぐに染み込まないことがあります。

原因は土にピートモスが多く含まれていることが考えられます。

ピートモスは乾燥すると水を弾くので、ウォータースペースに一旦、水をたっぷり溜めてください。

しばらくすると水が染み込んでいきます。一度染み込み排水出来ると水の通り道が出来るので、次の水やりからはす〜っと染み込んでいきますよ。

水の通り道が出来ると、その空間に酸素が運ばれ根が張るスペースにもなり植物が元気になります

ビカクシダなど水苔を使っている場合も、乾かし過ぎると水が染み込んでいかない時があります。

水苔が染み込まない場合は、水苔の表面を一度霧吹きして湿らしてあげると染み込みやすくなります。

この方法はウォータースペースが少ない鉢にも効果があります。😊

土を乾かしすぎるとと植物が枯れてしまうのではないかと心配になる方は、過去記事をご覧ください。

観葉植物や多肉植物を24日間、水やり無しでも大丈夫だった記録です😄

(植物で変わります)

まとめ

- 土の水分量を把握し過剰な水やりを防ぐ

- 夕方の水やり量は控えめにして葉水を併用する

- 毎日少しの水やりは控える(株のぐらつきストレスを与える)

- 過剰な水はキッチンペーパーか新聞紙で吸い込ませます

- 乾かし過ぎた時は霧吹きで土を湿らすと染み込みます

これらのことを理解し水やりを行ってください。

水やりの基本は「土が乾いてから、たっぷり水やりする」

水をたっぷりやる利点

根詰まりの説明でもしましたが、根も呼吸しています。呼吸がしずらくなる原因には水分が多い他に土の密度が上がり空気が溜まる空間がなくなることも原因のひとつです。

鉢栽培が長くなると、水やりによって土の粒子が崩れて微塵になります。(赤玉土は崩れやすい)その微塵が空間を埋めてしまうことで空気がなくなり根が呼吸出来なくなってしまいます。

水をたっぷりやることで、微塵といっしょに老廃物も押し流してやれば水が流れた後に空間が出来て、根が呼吸出来るようになります。

鉢植えのバラなど成長する時に多くの水を必要とする植物の土は、毎日の水やりで崩れやすくなるので毎年植え替えが必要になります。植え替えが手間な方は赤玉土を硬質にすれば毎年の植え替えしなくても良くなりますよ😄

気温・季節別の水やりのコツ

水やりの基本が分かったら、次は気温・季節別の水やりのコツを解説します。

ベランダに適した植物の成長期の温度帯(目安)を表にしました。

| 植物分類 | 成長期の温度帯(目安) | 備考・補足説明 |

|---|---|---|

| 観葉植物 | 15~25℃(一部で20~30℃も) | 多くの観葉植物は常緑性で熱帯・亜熱帯原産です。15℃以下では成長が鈍化し、低温障害のリスクがあります。 |

| 多肉植物 | 5~30℃(春秋型は10〜25°、夏型は20〜30°、冬型は5〜20°) | 生育タイプで生育適温が異なります。 詳しくは別記事で |

| 熱帯植物 | 20~30℃ | 熱帯原産の植物は高温多湿を好みます。観葉植物の一部と重複しますが、より高温を好む傾向があります。 |

| 花木類(バラ) | 15~25℃ | バラは春~秋が成長期。15℃以上で活発に生育。30℃を超えると成長がやや鈍化することも。 |

最低気温が5〜25°の範囲外になると成長が緩やかになるか止まってきます。

多肉植物の中には一夜の氷点下や霜で枯れてしまうものがあるので、最低気温が5°を下回る日が予想される場合は水やりは控えるか日中の温かい日に土が乾く程度にしましょう。

成長温度帯から季節に合わせた水やりのコツを表にしました。

| 季節 | 水やりのコツ |

|---|---|

| 春(気温15〜25℃) 最低気温5°以上 <適成長温度帯> | 成長期スタート。午前中にたっぷり。 |

| 夏(気温30℃以上) 最低気温25°以上 <成長停滞温度帯> (最高気温35°以上〜) | 早朝(6〜8時)にたっぷりと。夕方乾いていれば葉水か軽く補水。 |

| 秋(20℃前後) 最低気温5°以上 <適成長温度帯> | 過湿に注意。週2〜3回で土の中の湿り気を確認しながら。 |

| 冬(最低気温5℃以下) <成長停滞温度帯> | 成長停止期。昼前の暖かい時間帯に、夏型多肉植物は月に1〜2回でOK。 |

成長期に入った植物の中には1日で大きく成長するものがあります。(ハーブやゴーヤなど草花類の成長は早い)

成長速度に伴って水の要求量が変わるので気温変化と毎日の観察で水不足にならないように気をつけ、成長停滞期には過剰な水やりにならないように注意しましょう。

ベランダ環境別の注意点と対策

次は、ベランダの環境別の注意点と対策です。

一口にベランダと言っても一戸建て、アパート、マンションと建物の違いで植物の育成環境が一変します。

ベランダの環境の違いは、水やりに工夫が必要になるので自宅のベランダの環境を把握しましょう。

主なベランダ環境別の注意点と対策を表にします。

| 環境 | 注意点 | 対策 |

|---|---|---|

| 西日が強い | 鉢内が高温になる | 遮光ネット・鉢を移動・朝水やり |

| 風が強い | 鉢が乾きやすくなる | 吊り鉢は特に注意。土の乾き具合を頻繁に確認 |

| 日陰・半日陰 | 湿りやすく根腐れしやすい | 通気を確保。水やりは控えめに。 |

| 冬の屋外 | 凍結のリスクあり | 水やりは気温が上がる時間帯のみ行う |

その他の失敗と対処法

水やりが原因と思われる失敗を症状、原因、対処法を表にします。

| 症状 | 原因 | 対処法 |

|---|---|---|

| 葉がしおれる | 過乾燥 or 根腐れ | 湿り具合を確認。根の健康状態もチェック。 |

| カビやコバエ | 湿りすぎ・通気不足 | 風通しを良くし、水やり頻度を減らす。 |

| 水をあげても染み込まない | 土が水をはじく(乾燥しすぎ) | 鉢底からじっくり浸水させる「底面給水」 |

これらの失敗は毎日の観察や記録していれば、防げるので愛情をもって毎日観察してくださいね😄

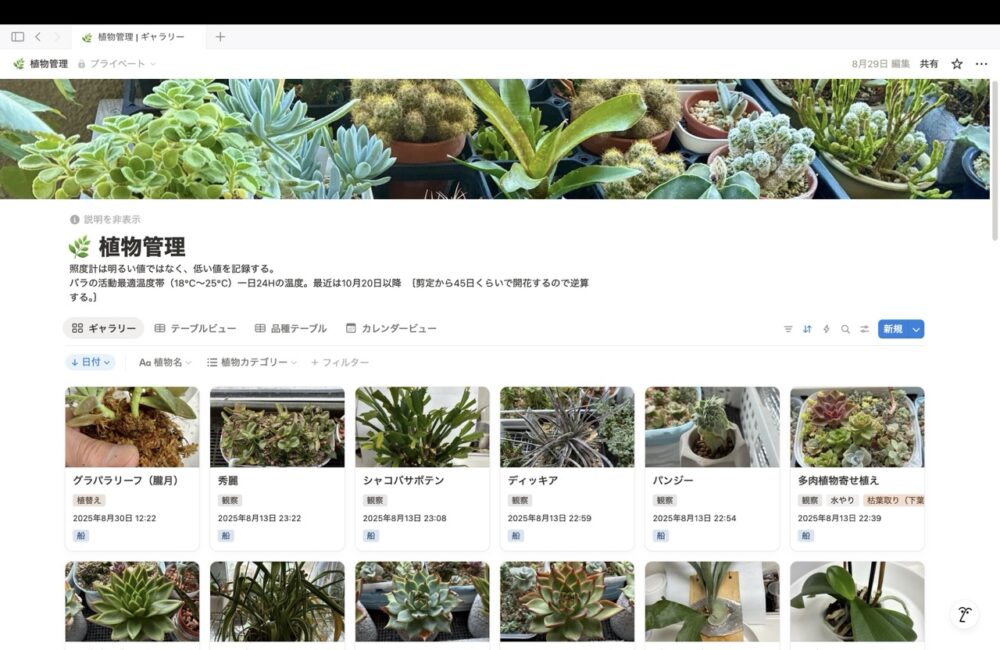

私はnotionを使って植物管理をしています。📝 notionを使った植物管理は別記事で近日ご紹介します。

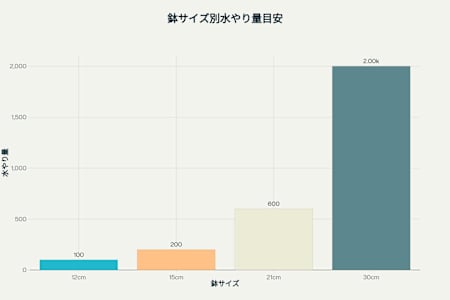

鉢サイズ別 水やりの目安量

蛇口が無いベランダで水やりする場合、植物が多くなる水の量も増えてきます。

上のグラフは、4号鉢から10号鉢までの鉢サイズごとに推奨されるおおよその水やり量を棒グラフで示しています。数字が大きいほど鉢も大きくなり、必要な水の量も増えます。

鉢のサイズごとに、1回あたりの水やりの目安量は以下のようになります。(一般的な草花や観葉植物を基準)

| 鉢サイズ(号) | 直径(cm) | 目安量(ml) |

|---|---|---|

| 4号 | 約12 | 100 |

| 5号 | 約15 | 200 |

| 6号 | 約18 | 400 |

| 7号 | 約21 | 600 |

| 8号 | 約24 | 1000 |

| 10号 | 約30 | 2000 |

表の数値は、鉢底から水が流れ出るまでたっぷり与える場合の目安です。植物の種類や季節、土の配合、置き場所によって多少前後しますが、上記の量を参考にすると水を入れたバケツ量が計算できますよ。🪣

・水やりは「土が乾いて鉢が軽くなるタイミング」で行いましょう

・多肉植物やサボテンなどは、例外が多く水やりに工夫が必要です。

・季節や気温、土の配合、植物の種類によっても水やり量や頻度は調整が必要です。

ベランダで育てる植物が多くなると、バケツで汲んでくる回数も多くなり毎日の水やりが大変になります💦

ベランダに蛇口が無く水やりの量が多くなった場合は、部屋の蛇口から分岐して専用の水やりホースシステムを作ってしまいましょう😄

水やりホースシステムは、別記事で近日紹介します。🚰

水やりをラクにする便利グッズ3選

旅行などで数日間水やりを出来なかったり、直感的に土の水分量が分かったり、複数の鉢に自動で水やりが出来る便利グッズをご紹介します。

①水やり当番(安定供給)

特徴

- 毛細管現象とサイフォンの原理を利用し、ペットボトルやバケツに入った水土にゆっくりと供給します。

- 電池不要で設置が簡単、外出や旅行時の不在でも自動で水やりできるのが魅力です。

- 1日あたり100〜200mL程度(Mサイズ)を安定供給し、乾燥しやすい鉢でも補助的に利用できます。

特に安定供給させる場合は、水を溜める容器を平らなものにしてあげると容器の水が減っても安定した給水量になります。

②ペットボトル給水キャップ(安価)

DAISOなど百均店で安価で購入できます。鉢の数が少なくお金をかけたくないという方に。

③水やりチェッカー(乾湿の見える化)

観葉植物、多肉植物など多く種類の植物を育てていたり置いている環境が様々で、それぞれの鉢の乾湿を簡単に管理したい方にオススメします。

③自動潅水キット(点滴式・複数鉢の管理に最適)

自動散水装置を使うとプランター栽培の植物が多くなっり、鉢植え植物が多くなってきた時に水やり作業がらくになり他のガーデニング作業を行う時間がとれるようになります。

特徴

- 自動散水機能・タイマー制御

鉢植えやプランター、花壇など複数の植物を自動で効率よく水やりできるタイマー。 - 大型パネル/日本語表示

操作パネルが大きく、日本語表示でわかりやすい設計。 - セットに部品・チューブが付属

最初の設置でも使えるスターターキットタイプ。部品のしっかり感と取説の丁寧さも評価ポイント。 - 用途が多様(スプリンクラー、ミスト、点滴など)

スプリンクラーやミストも利用可能で、観葉植物、芝生、庭など幅広く使える設計。

まとめ

- 水やりに基本と失敗しやすいポイント

- 気温・季節別の水やりのコツ

- ベランダ環境別の水やりのコツ

- その他の失敗と対策

- 鉢サイズ別の水やり目安量

- 水やりを楽にする便利グッズ3選

水やりの失敗は、多くの初心者が最初につまずく要因のひとつです。

私も水やりの失敗で植物を枯らしてきました。😅

今回ご紹介したことを理解して水やりをしてあげると植物は元気に育ってくれようになります。

「土が乾いてから、たっぷりやる」

この水やりの基本と季節対応のコツを押さえれば、ベランダでも失敗知らずのガーデニングができますよ😊

👉次におすすめの記事はこちら

ベランダで植物がうまく育たない…そんなときは🔗ベランダガーデニングで枯らしてしまう初心者さんへ~温湿度計の活用方法とその必要性~

選定に挑戦してみたい方は

🔗【ウンベラータの先端からしか生えない枝葉をバッサリ】初心者🔰でもできる剪定挿し木

古い葉の管理に迷っている方へ

🔗【オリヅルランの古葉をバッサリ切り落としました】新芽を出させる剪定の仕方

コメント